日本の人事は今、大きな変革期を迎えています。

2020年には「人的資本経営」を基盤とし、人事と経営の連動を提唱する「人材版伊藤レポート」が、2022年にはその後継の「人材版伊藤レポート2.0」が、そして2023年には、ジョブ型雇用やリスキリングなどによって成長産業への転職を促し、賃金上昇を目指す「三位一体の労働市場改革の指針」が相次いで公表され、新たな人事のあり方が示されています。

それらから窺えるのは、事業経営において人事は今後ますます重要な役割を担っていくことになるという方向性です。

日本の人事はどこへ向かおうとしているのでしょうか。その動向を探ります。

「人材版伊藤レポート」の指し示すもの

あらたな人材施策の根幹をなす「人的資本」とはどのようなものでしょうか。

まず2020年9月に公表された「人材版伊藤レポート」をみていきましょう。

背景となる時代性

第4次産業革命(IoTやビッグデータ、AIなどの技術革新)による産業構造の急激な変化、少子高齢化や人生100年時代の到来、個人のキャリア観の変化など、企業や個人を取り巻く環境はめまぐるしく変化しています。*1:pp.1-2

企業はこうした激しい変化の中でさまざまな経営上の課題に直面していますが、それらの課題は、人材面での課題と表裏一体です。

各社はそれぞれの企業理念や存在意義(パーパス)にまで立ち戻り、持続的な企業価値の向上に向け、人材戦略を変革させ、スピーディーに対応する必要があると、同レポートは説きます。

同レポートは、企業の競争力の源泉は人材であることをふまえ、人材の「材」は「財」であるという認識の下、 持続的な企業価値の向上と「人的資本(Human Capital)」について議論したものです。

3つの章の概要を順にみていきましょう。

「人的資本」と変革の方向性

まず、第1章では、6つの観点から人材戦略変革の方向性を示しています。 *1:p.2

このうち特に重要な「人材マネジメントの目的」が人的資本の基本的な考え方です。

これまで人材は「人的資源」と捉えられることが多く、マネジメントの方向性は「その資源の使用・消費をいかに管理するか」でした。人材に投じる資金も「コスト」と捉えられてきました。*2:p.9

しかし、今後は、成長し価値創造の担い手となる人材を「人的資本」、人材に投じる資金を「投資」と考え、「状況に応じて必要な人的資本を確保する」という考え方への転換が求められます。

変革をリードする経営陣、取締役、投資家の役割とアクション

第2章は、変革をリードする経営陣、取締役会、投資家のそれぞれに対して、期待される役割やアクションを整理しています。*1:p.3

経営陣は、企業理念や存在意義(パーパス)、経営戦略を明確化した上で、経営戦略と連 動した人材戦略を策定・実行すべきだと、同レポートは述べています。

その実行にあたっては、CHRO(最高人事責任者)を設置した上で、CHROは経営陣のコアメンバーとの密接な連携の下、経営陣の一員として重要な役割を果たす存在になることが期待されます。

次に取締役会では人材や人材戦略に関する議論を行い、自社の人材戦略と経営戦略の方向性が合致しているか、監督・モニタリングを行うことが求められます。

そして投資家は、中長期的な企業価値の向上につながる人材戦略について、企業からの発信・見える化をふまえて対話し、投資先の選定を行うことが求められます。

3つの視点と5つの共通要素

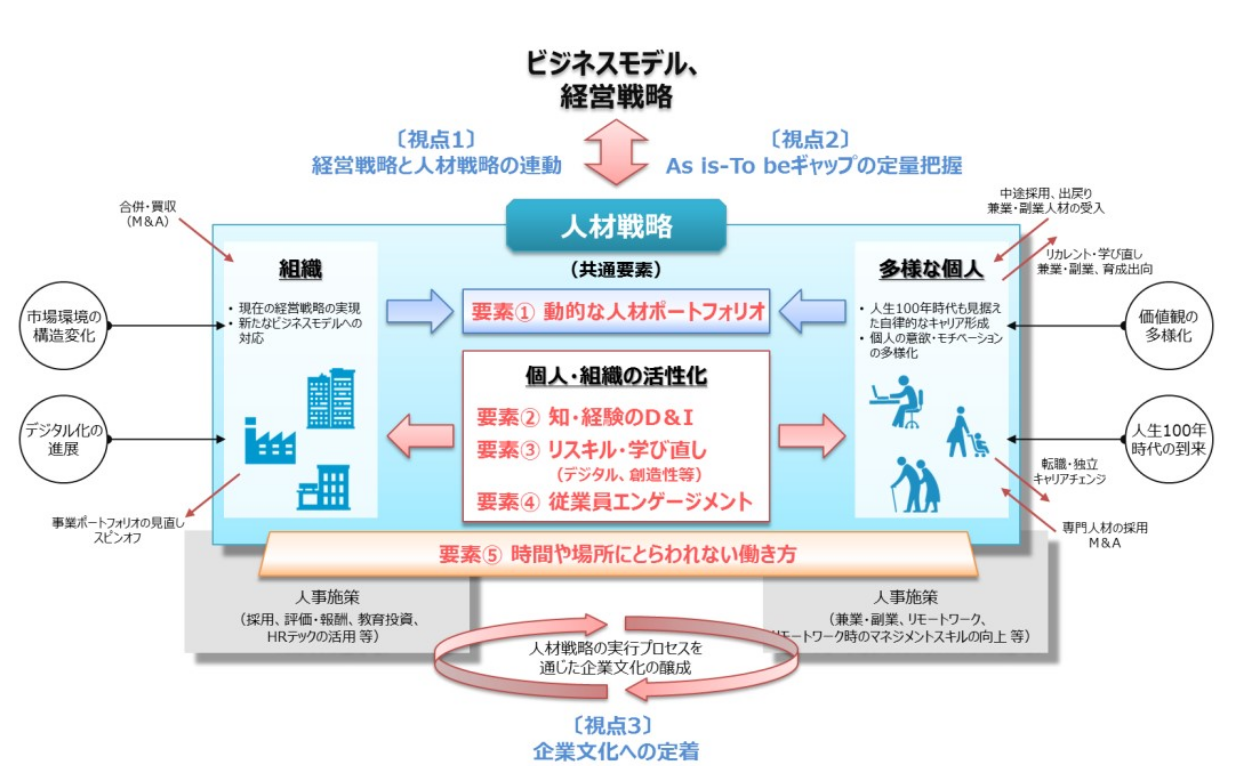

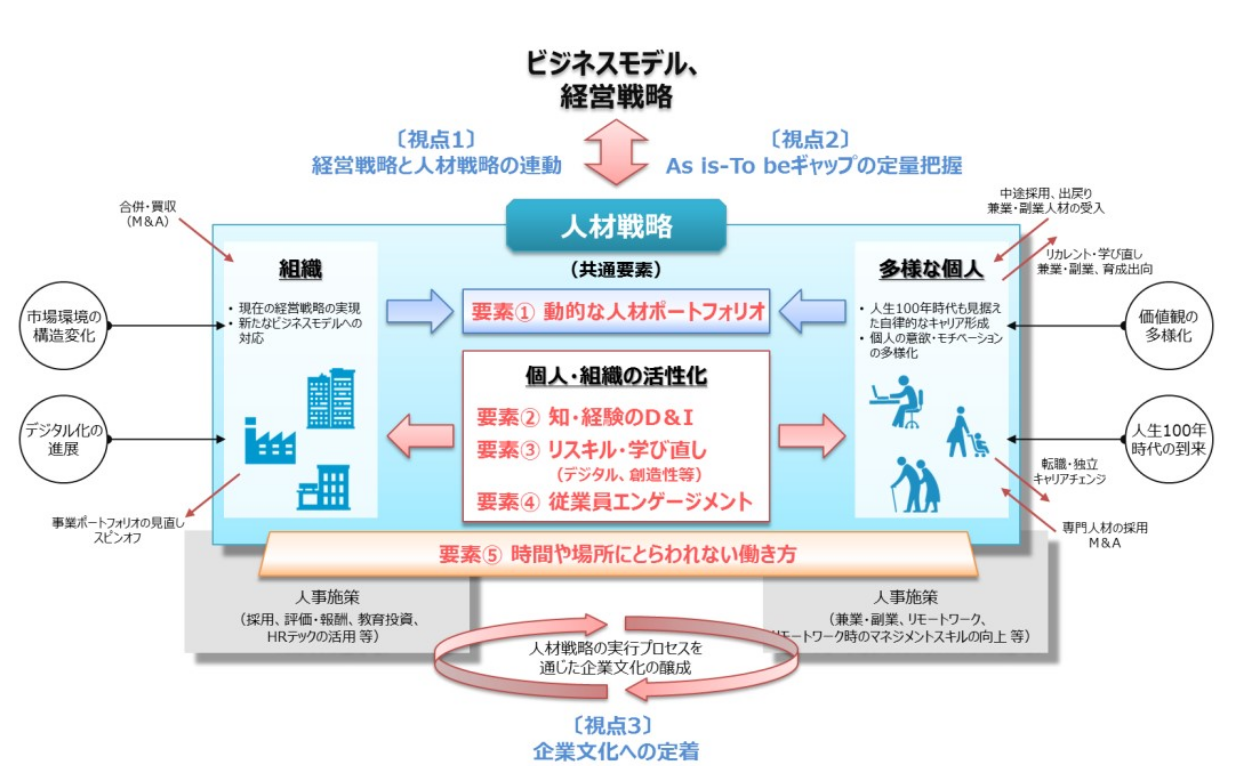

第3章は、経営陣が主導して策定・実行する人材戦略について、3つの視点(Perspectives)と5つの共通要素(Common Factors)を、3P・5Fモデルとして整理しています(図1)。*1:p.5

このうち特に重要なのは[視点1]の「経営戦略と人材戦略の連動」ですが、これについては以降で説明します。

図1 人材戦略の3P・5Fモデル

出所)経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ~人材版伊藤レポート~(概要) 」p.5

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_4.pdf

「人材版伊藤レポート2.0」

2022年9月に公表された「人材版伊藤レポート2.0」は「人材版伊藤レポート」で示した人材戦略に関してより議論を深め、実践的にガイドするような具体的なアイディアや視点を提示したものです。*3:p.3

また、先進的な取り組み事例も紹介しています。

レポートの中で最重要とされているのは、3つの視点の1つ目である「経営戦略と人材戦略を連動させるための取り組み」で、その中でも「CHROの設置」と「全社的経営課題の抽出」が最重要であるため、これらの取り組みに着手することが第一歩となります。*3:p.11

それぞれの概要をみていきましょう。

CHROの設置

CHROは経営陣の一員として人材戦略の策定と実行を担う責任者で、社員や投資家を含むステークホルダーとの対話を主導する人材です。*3:p.12

CHROには人材戦略を自ら起案し、CEOやCFOなどの経営陣や取締役と定期的に議論することが求められます。

CHROが期待された職務を十分に果たすためには、人事以外の経営やファイナンス、競合状況、製品特注などの理解も必要で、そのため、本社での戦略スタッフとしての経験とともに、事業側での成果責任を担った経験が有益です。*3:p.12, p.24

全社的経営課題の抽出

CEOとCHROは、「価値協創ガイダンス」などの統合的なフレームワークも活用しながら、経営戦略実現の障害となる人材面の課題を整理し、 経営陣・取締役と議論することが

必要です。*3:p.25

「価値協創ガイダンス」とは企業経営者にとって投資家に伝えるべき情報(経営理念やビジネスモデル、戦略、ガバナンスなど)を体系的・統合的に整理し、情報開⽰や投資家との対話の質を⾼めるための⼿引で、経済産業省のウェブサイトで公表されています。*4

CEOとCHROが経営陣や取締役と議論する際には、特に自社固有の優先課題と対応方針を示すとともに、改善の進捗状況も共有することが大切です。

「三位一体の労働市場改革の指針」

政府は2023年5月、「三位一体の労働市場改革の指針」(以降、「指針」)をとりまとめました。

その概要をみていきましょう。

指針の目的

「指針」の柱は以下の3つです。*5:p.3

- リ・スキリングによる能力向上支援

- 個々の企業の実態に応じた職務給(ジョブ型人事)の導入

- 成長分野への労働移動(転職)の円滑化

この改革で最終的に目指そうとしているのは構造的賃上げを通じて賃金格差を解消することです。*5:p.1

「人材版伊藤レポート」でも指摘しているとおり、これまで企業は人への十分な投資を行ってきませんでした。その間に諸外国との賃金格差が拡大し、グローバル市場における人材獲得の競争力を失ってしまっていると、「指針」は指摘しています。

たとえば、1991年から2021年の30年間における賃金の上昇は、アメリカが1.52倍、イギリスが1.51倍、フランスとドイツは1.34倍だったのに対して、日本はわずか1.05倍と低迷しています。

OECD(経済協力開発機構)の調査でも、日本の平均賃金は加盟国38か国の平均賃金を下回り、低い方から14番目でした。*6

こうした状況をふまえ、「指針」では、「人材版伊藤レポート」で提唱されている「人的資本」こそが企業価値向上の鍵となるという認識をもち、企業は人への投資を強化することが急務であると説いています。*5:p.1

円滑な労働移行

日本はまた、従業員エンゲージメントが低い一方で、転職しにくく、転職したとしても給料アップにつながりにくいという状況があります。*5:p.1, p.2

「指針」では、こうした状況を変革し、労働者個人が、雇用形態、年齢、性別、障がいの有無を問わず、自ら働き方を選択する。そして、自らの意思で、企業内の昇進・昇給を実現するためにも、また企業外への転職によって処遇改善を実現するためにも、主体的に学び、それが報われる社会を作っていく必要があると述べています。

そのために必要なリ・スキリングやジョブ型雇用への転換は、「人材版伊藤レポート」をふまえたものです。

また、転職を促すために、「雇用調整助成金」「失業給付制度」「退職所得課税制度」などの制度を見直すことも盛り込まれています。*5:p.5, p.8, p.9

おわりに

最近相次いで公表された2つのレポートと労働市場改革に関する指針についてみてきましたが、それらに通底している価値観は、「人的資本」です。

キーワードは「リ・スキリング」「ジョブ型雇用」「多様な働き方」。

さらにレポートでは人事戦略と経営戦略の連動とCHROの重要性が、指針では「転職」を促す方向性と制度の見直しが明記されています。

このような人事施策の改革時にあって、人事関係者はこうした動向に注視しつつ、経営陣との連携の下、自社に必要な人事施策を明確にし取り組むことが必要ではないでしょうか。

資料一覧

*1

出所)経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ~人材版伊藤レポート~(概要) 」(2020年9月)pp.1-2, p.3, p.5

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_4.pdf

*2

出所)経済産業省「持続的な企業価値の向上と人的資本に関する研究会 報告書 ~人材版伊藤レポート~ 」(2020年9月)p.9

https://www.meti.go.jp/shingikai/economy/kigyo_kachi_kojo/pdf/20200930_1.pdf

*3

出所)経済産業省「人的資本経営の実現に向けた検討会 報告書 ~ 人材版伊藤レポート2.0~ 伊藤レポート」(2022年5月)p.3, p.11, p.12, p.24, p.25

https://www.meti.go.jp/policy/economy/jinteki_shihon/pdf/report2.0.pdf

*4

出所)経済産業省「企業と投資家の対話のための「価値協創ガイダンス 2.0」(価値協創のための統合的開示・対話ガイダンス 2.0 -サステナビリティ・トランスフォーメーション(SX)実現のための価値創造ストーリーの協創-)」

https://www.meti.go.jp/policy/economy/keiei_innovation/kigyoukaikei/ESGguidance.html

*5

出所)内閣官房 新しい資本主義実現会議「三位一体の労働市場改革の指針」p.3, p.1, p.2, p.5, p.8, p.9

https://www.cas.go.jp/jp/seisaku/atarashii_sihonsyugi/pdf/roudousijou.pdf

*6

出所)OECD「平均賃金 (Average wage)」

https://www.oecd.org/tokyo/statistics/average-wages-japanese-version.htm