1位

2025年10月28日

フリーワード検索

2025年08月14日データセンター

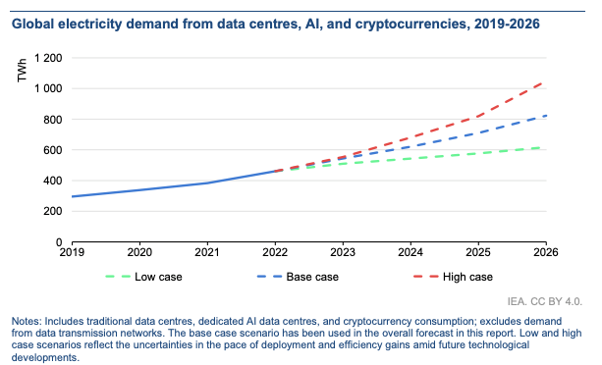

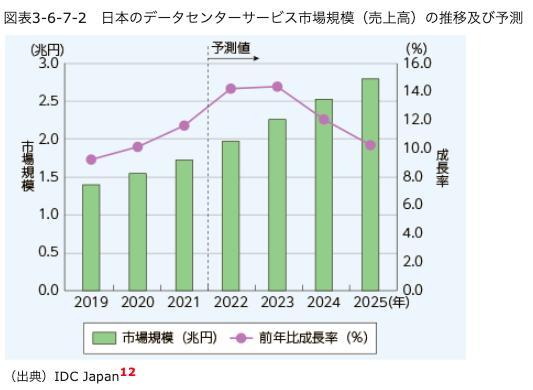

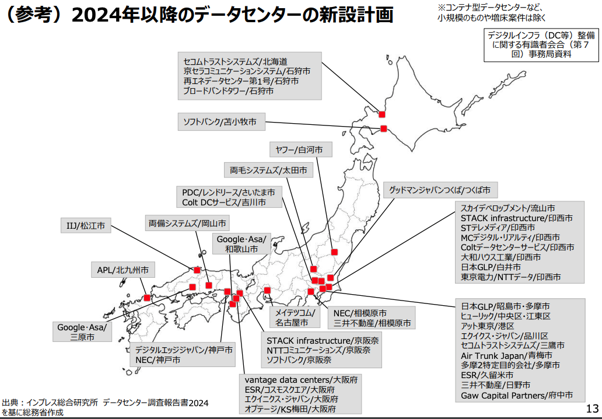

データセンターの使用電力量予測がいよいよ大きなものになり、データセンターの新設についてより厳しい基準を定めたり、新設そのものを制限したりする国が出てくるようになりました。

もとより温暖化が懸念される現代にあって、省エネは必須です。

また、需給バランスが崩れて発電量の不足が起こり得るだけでなく、異常気象によって電力の供給がストップするという事態がすでに発生しています。

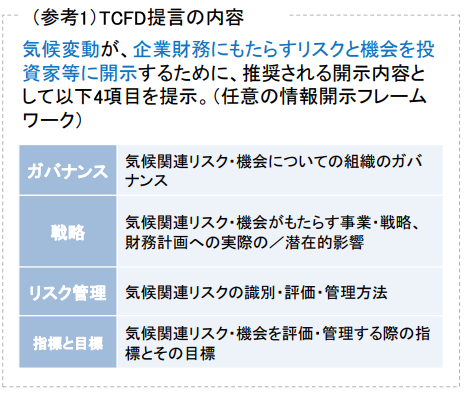

データセンターの電力消費量は世界的な課題であり、関係各社が投資家から正当な評価を受ける必要があります。気候変動が企業活動を崩壊させないよう、現在は「TCFD」に関する取り組みも、企業にとっては急務となっています。

1位

2025年10月28日

2位

2024年08月02日

3位

2025年12月09日

2025年12月23日

2025年12月09日

2025年10月28日