DXとは、データやデジタル技術を活用して、顧客目線で新たな価値を創出していくことです。

さまざまな産業のなかで、金融業界はDXに取り組んでいる企業の割合が高く、先端技術を活用した新たな分野に参入するケースも増加しています。

金融業界のDXとはどのようなものでしょうか。

また、その推進は現在、どのような状況にあるのでしょうか。

金融業界のDXについて、さまざまな側面からみていきます。

金融業界のDXとは

まず、金融業界のDXとはどのようなものなのでしょうか。

DXとは

DXとは、単にデジタル技術やツールを導入することではなく、データやデジタル技術を活用して、顧客目線で新たな価値を創出していくこと。また、そのためにビジネスモデルや企業文化などの変革に取り組むことです。*1

現在はビジネス環境が激しく変化しています。*2

企業がその変化に対応し、競争上の優位性を確立するためには、顧客や社会のニーズに合わせて、製品やサービス、ビジネスモデルを変革する必要があります。

また、それと併わせて、業務そのものや、組織、プロセス、企業文化・風土も変革しなければなりません。

DXの目的は、顧客に優れたカスタマーエクスペリエンス(顧客体験)を提供し、その結果として「顧客との継続的で良好な関係性」を築くこと。*3

それを実現するためには、データやデジタル技術を活用することが欠かせないのです。

金融業界のDX

次に金融業界のDXとはどのようなものかみていきましょう。

現在は、旧来の金融業界に大きな変化が訪れ、次世代金融産業が誕生しています。

先端テクノロジーを活用した革新的な金融商品やサービス「FinTech(フィンテック)が、私たちの暮らしをより便利で快適なものに変えつつあります。

たとえば、キャッシュレス決済が浸透し、買い物だけでなく、個人的なお金の立て替えや貸し借りなどもアプリで行われることが珍しくなくなってきました。

このように、金融サービスと情報技術を結びつけたFinTechなどによる金融イノベーションが進展する中、金融機関にとって、経営戦略をIT戦略と一体的に考えていくことの必要性が増しています。*4

金融機関のビジネスは、ITシステムなくして成り立たない情報装置産業です。金融機関は他の金融機関とネットワークを形成し、重要なインフラになっています。

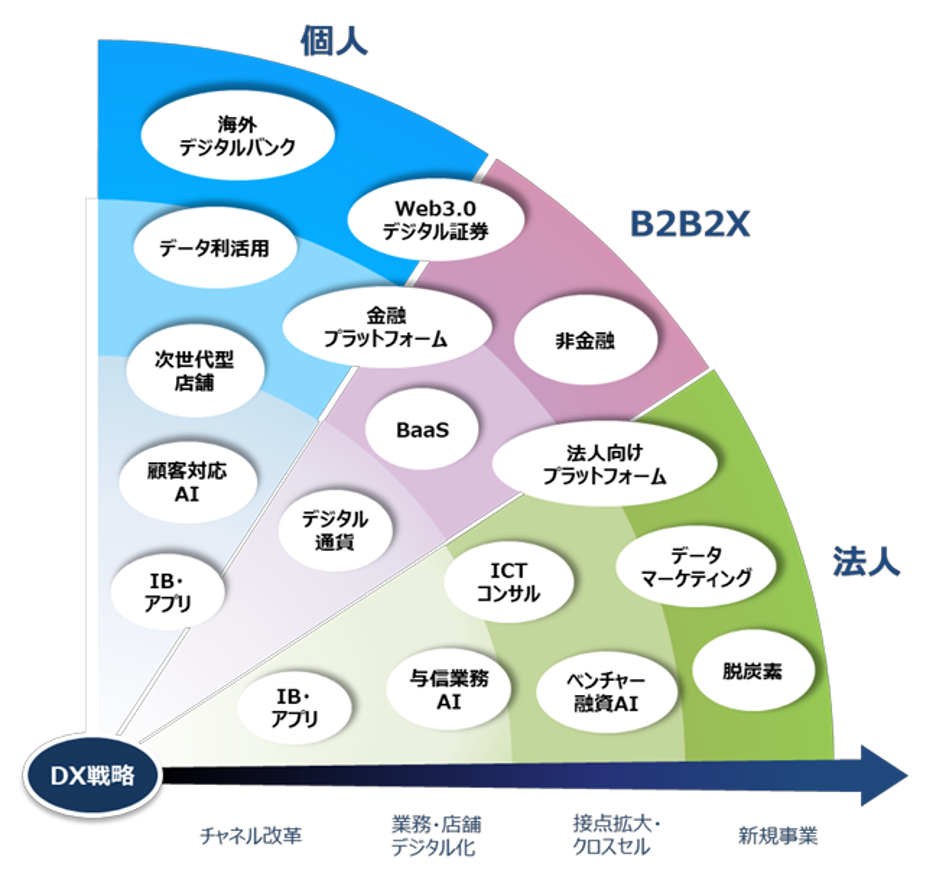

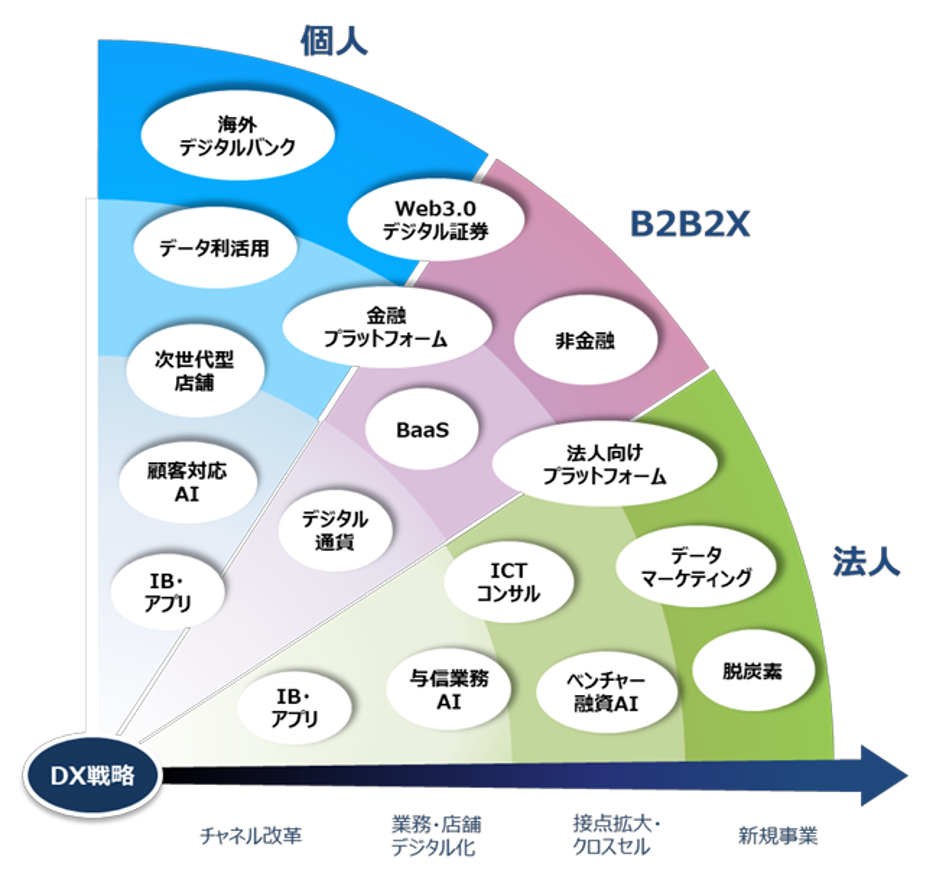

金融庁は、そうした金融業界のDX戦略のイメージを以下のように提示しています(図1)。

図1 金融業界のDX戦略

出所)金融庁「金融機関のITガバナンスに関する対話のための論点・プラクティスの整理 第2版」(2023年6月)p.10

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230630/02.pdf

図中の「BaaS(Banking as a Service) 」とは、ビジネスパートナーのアプリやサービスの中に金融機能を組み込み、非金融事業者が金融事業を提供できるサービス「組込型金融」のことです。*4, *5

アメリカの大手金融機関「JP モルガン・チェース」は、いちはやくDXに着手し、Fintechに巨額の投資をする方針を打ち出しました。そして、2018年には既に、アマゾンや投資会社と提携し、医薬品・ヘルスケアの合弁事業を展開すると発表しました。*3

BaaSを提供する金融機関は、ビジネスパートナーを通じて、これまで接点のなかった新たな顧客層を獲得することができるようになります。*4

また、図中の「B2B2X」とは、企業が他の企業にサービスを提供し、サービスを受けた側の企業がさらに消費者(BtoBtoC)や企業(BtoBtoB)にサービスを提供する取引形態のことです。

このように、DXによる業務革新はビジネスの拡大につながります。

SaaSの取り組み事例

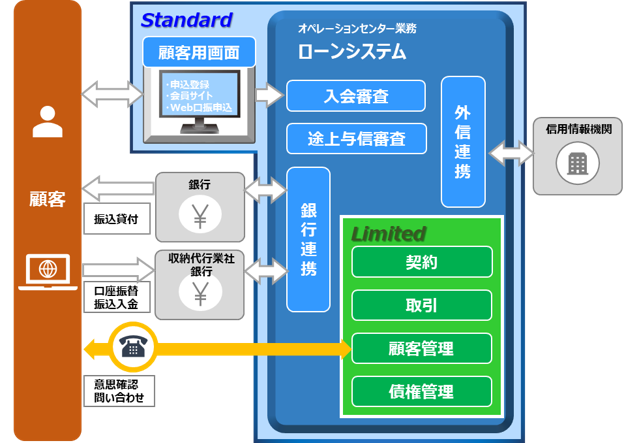

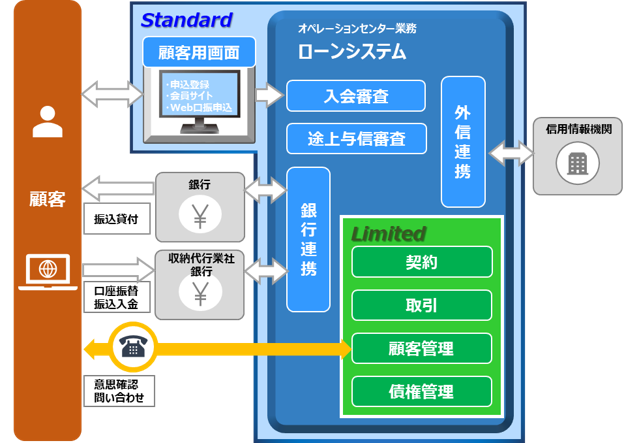

DXの事例にはさまざまなものがありますが、ここでは株式会社アイネットが提供する無担保ローンシステム「LOAN RANGER® UC」をご紹介します。*6

SaaSとは

このサービスは、無担保ローンの申込みから顧客管理までの全プロセスをカバーすることができる「LOAN RANGER®」をSaaSモデル化し、利用者の利便性を実現しつつ、導入から運用に至るまでの総コスト削減を実現したものです。

SaaS (Software as a Service) とは、クラウドサービスの一種で *7、利用者にネットワークを通じて情報システムの機能を提供するサービス、あるいはこうしたサービスを提供するビジネスモデルを指します。 *8

SaaSの利用者はアプリケーションを購入するのではなく、ネットワーク経由で提供されるサービスを利用し、その対価を支払います。

そのため、利用者は、情報処理などの必要な機能を過不足なく適正な規模で利用することが可能になります。

また、複数の利用者が同じサービスを利用するため、利用者あたりの利用料金は低く抑えることができます。

さらに、利用者は、設備やソフトウェアの調達やシステム開発などの作業が不要なので、従来型のシステム構築と比べて短期間での導入が可能です。

SaaSを活用すれば、企業は貴重なIT投資の予算や従事する人材の投入を抑制することができるのです。*7

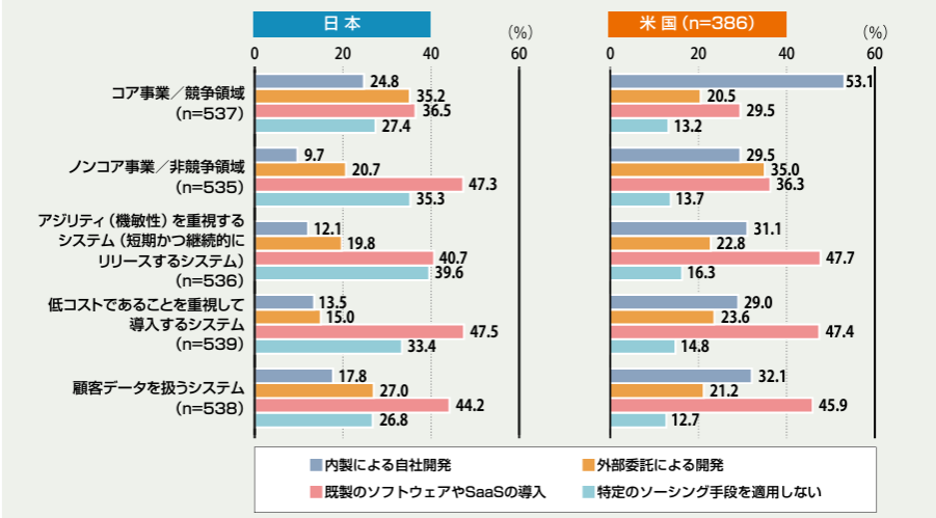

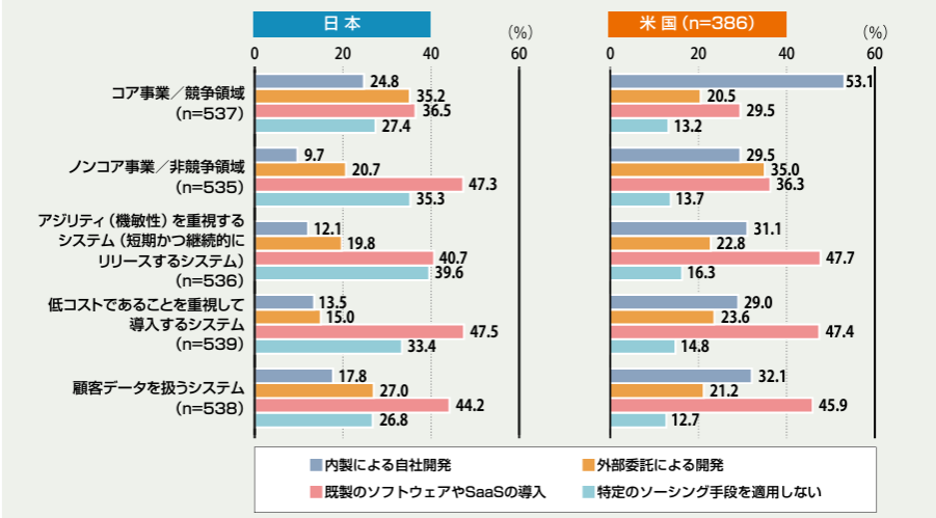

経済産業省「DX白書2023」によると、日本では、事業戦略やITシステムのどの領域においても、ソーシング手段として、「既製のソフトウェアやSaaSの導入」の割合が一番、高くなっています(図2)。

図2 日米のソーシング手段

出所)経済産業省「DX白書2023」p.123

https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/gmcbt8000000botk-att/000108041.pdf

「LOAN RANGER® UC」の特徴

「LOAN RANGER® UC」は以上のようなSaaSモデルであり、次のような特徴をもちます。*6

1)革新的なローン申込プロセス

これまでのように、電話、郵送、FAXなどの業務は一切不要で、ローン申込みのプロセスをWebベースで完結することが可能です。

そのため、申込者に迅速でシームレスな申込み環境を提供するとともに、金融機関・ローン事業者には事務効率の向上をもたらします。

2)成約率の向上

シンプルなプロセスによってローンの申込みから契約締結までがスムーズに進むことで、成約率の向上が期待できます。

3)包括的なサービス提供

ローン事業に必要な機能を全て網羅し、金融機関・ローン事業者が必要とするすべての業務をサポートしています。

そのため、本システムだけで一元管理が可能となり、システムコストの削減と事業効率の最大化が実現します。

図3 「LOAN RANGER® UC」の概要図

出所)株式会社アイネット「LOAN RANGER® UC 無担保ローンシステム」

https://www.inet.co.jp/product/fintech/loan.html

この事例のように、金融業界のDXは、先端技術の活用によって、業務効率化や顧客体験の向上を実現します。

DXの推進状況と課題

金融業界のDXは、現在どの程度推進されているのでしょうか。

全業種の推進状況

まず、全業種におけるDXの推進状況をみていきましょう。

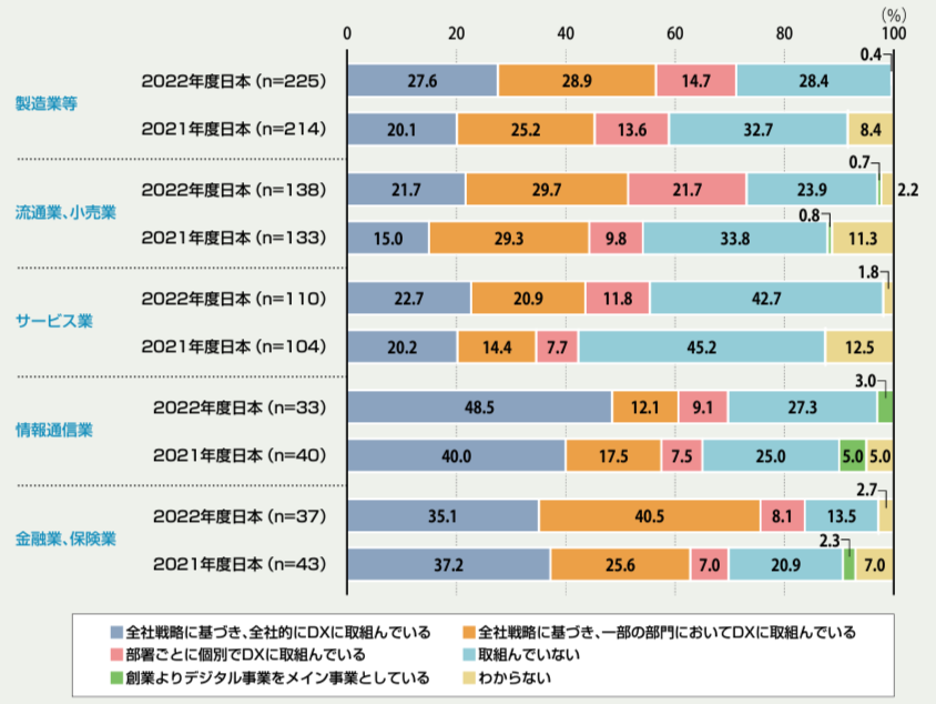

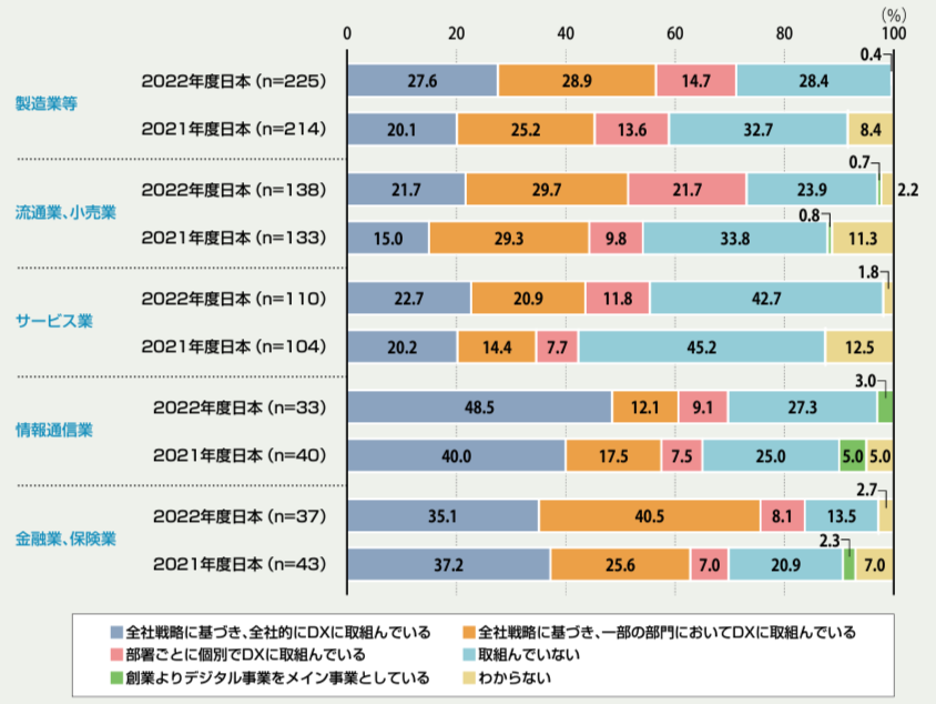

「DX白書2023」によると、日本でDXに取り組んでいる企業の割合は、2021年度調査では55.8%でしたが、2022年度調査では69.3%に増加しました。*7

ちなみにアメリカは、2022年度調査で77.9%でした。

ただし、全社戦略に基づいて取り組んでいる企業の割合は、米国が68.1%なのに対して日本は54.2%であることから、全組織的な取組として、さらに推進していく必要があることが窺えます。

金融業の推進状況

次に、業種別の状況をみてみましょう(図4)。

図4 業種別DXの取り組み状況

出所)経済産業省「DX白書2023」p.85

https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/gmcbt8000000botk-att/000108041.pdf

金融業・保険業は全業種の中でDXに取り組んでいる企業の割合がもっとも高く、2022年調査では、83.7%に上っています。

金融機関の取り組み段階と今後の展望

上述のように、金融業界はDXに取り組んでいる企業の割合は高いのですが、すべての金融機関で取り組み状況が同じというわけではありません。

取り組み状況を段階的に俯瞰し、今後の展望について考えます。

金融機関のデジタルシフト

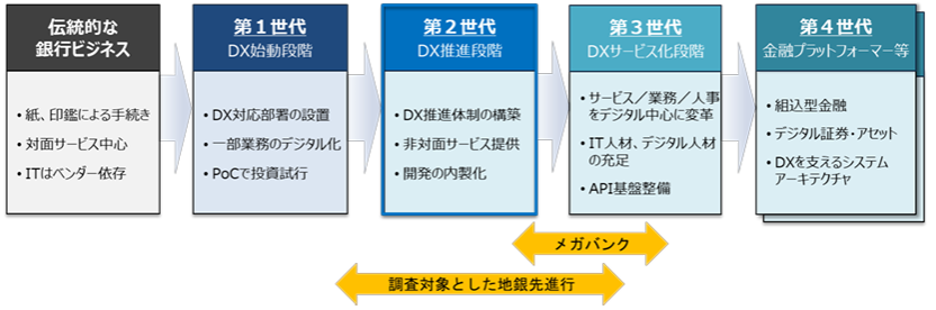

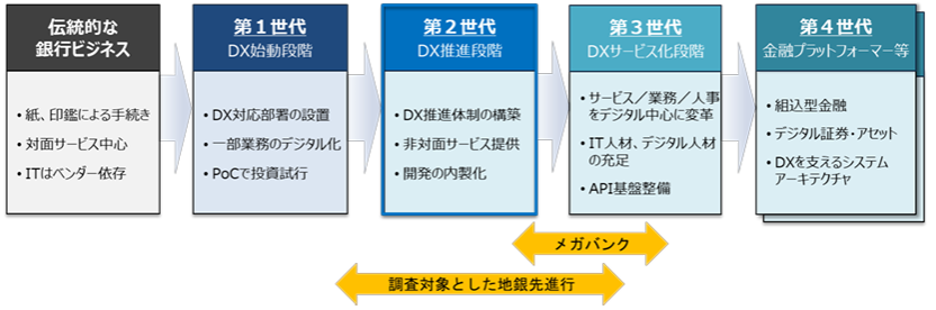

金融庁が公表した「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」(以下、「ITガバナンス等レポート」)では、DXの取組状況によって金融機関の「世代」を仮定しています(図5)。*9

図5 金融機関のデジタルシフト

出所)金融庁「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」(2022年6月) p.4

https://www.fsa.go.jp/news/r3/20220630/it02.pdf

図中の「PoC」とは実証実験のことです。*9

またAPIとは、異なるアプリケーションの間でデータのやりとりや機能を共有・連携するための規約や仕組みのことです。*10

図5のように、「ITガバナンス等レポート」では、DXに着手した金融機関を第1世代(DX始動段階)と位置付け、現在のところは第4世代まで設定しています。*9

地域金融機関の多くは、「伝統的な銀行ビジネス」または第1世代にあたりますが、地域銀行のDX先進行(以下、「地銀先進行」)の中には、第2世代(DX推進段階)にあたる銀行もあります。

さらに、API基盤の整備や行内業務のデジタル化が進んだ地銀先進行やメガバンクは、第3世代(DXサービス化段階)に到達しつつあると指摘されています。

今後の進展のために

では、今後、金融業界のDXをさらに進展させるためには、どのようなことが必要なのでしょうか。

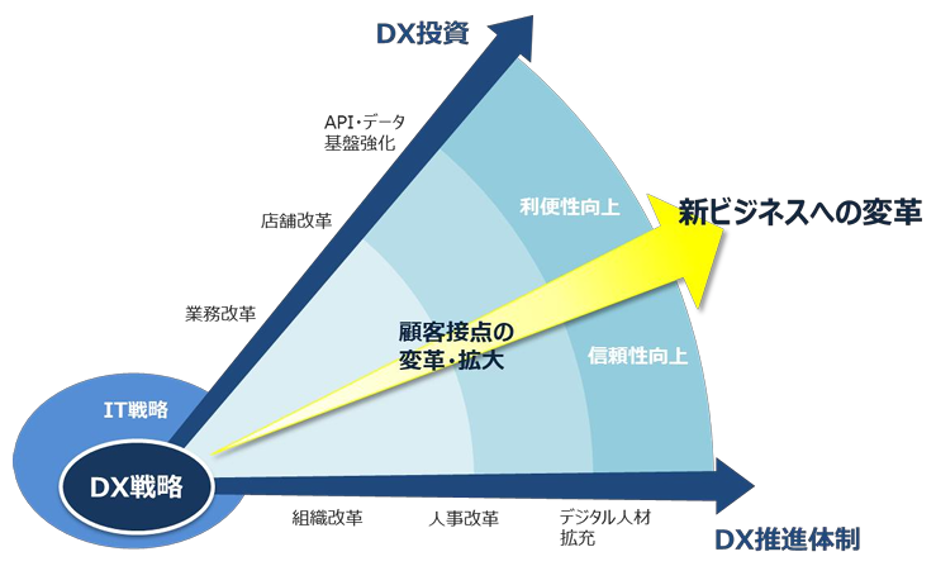

「ITガバナンス等レポート」は、経営陣が、DX後の事業領域とそこに至るアプローチを的確にデザインするとともに、従来の企業風土を大きく変えるなどの土台作りが必要であると指摘しています。*9

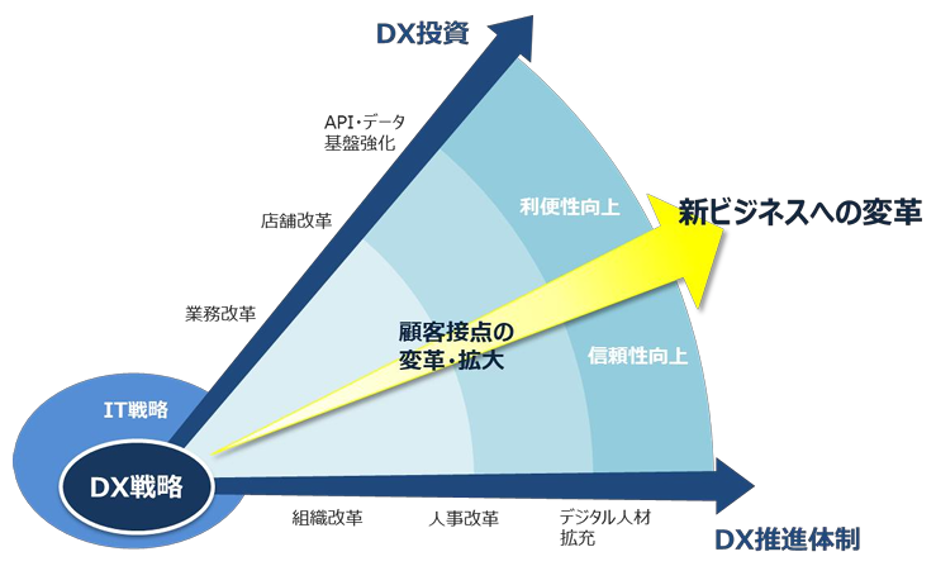

そのためには、中長期のDX戦略に基づいて、業務や店舗をデジタル化するための投資を実行し、それと同時にDXを実行するための組織改革と人事制度改革を図ることが重要です。

また、今後顕在化するニーズを捉えた新ビジネスへの変革につなげるためには、業務の合理化・自動化を進めること、デジタルに適合できる人材を拡充することも欠かせません(図6)。

図6 DXの進展とビジネス変革

出所)金融庁「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」(2022年6月)p.12

https://www.fsa.go.jp/news/r3/20220630/it02.pdf

成功要因

金融庁は「ITガバナンス等レポート」に先だって実施した、金融機関との建設的な対話の中で、DXの取り組みを成功させるために欠かせない成功要因が、いくつか明らかになってきたと述べています。*9

その重要ポイントは、以下のようなものです。

- 経営陣によるリーダーシップ

- 挑戦を許容する企業文化の醸成

- デジタル人材の確保・育成

- 顧客起点のサービス設計

- スピーディーな開発体制の構築

おわりに

これまでみてきたように、DXは業務効率化や顧客体験の向上を実現し、競争力強化や新たなビジネスモデル創出のカギとなります。

金融業界のDXは、企業に持続可能な成長をもたらすだけでなく、劇的な社会変革をもたらすものとして重要な役割を担っており、今後もさらなる推進が求められています。

資料一覧

*1

出所)経済産業省「デジタルガバナンス・コード実践の手引き(要約版)」p.1

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dx-chushoguidebook/tebiki-yoyaku.pdf

*2

出所)経済産業省「デジタルガバナンス・コード2.0」(2020年11⽉9⽇策定、2022年9⽉13⽇改訂)p.1

https://www.meti.go.jp/policy/it_policy/investment/dgc/dgc2.pdf

*3

出所)田中道昭「デジタルトランスフォーメーションで変貌する海外金融機関―アジア、米国、欧州における金融機関を事例にして―」『立教DBA ジャーナル第10号』p.21, p.26

https://rikkyo.repo.nii.ac.jp/record/18762/files/AA12512231_10_03.pdf

*4

出所)金融庁「金融機関のITガバナンスに関する対話のための論点・プラクティスの整理 第2版」(2023年6月)p.1, p.9, p.10, p.12

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230630/02.pdf

*5

出所)金融庁「基幹系システム・フロントランナー・サポートハブ 最終報告」(2023年1月25日)p.3

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230125/minanoginko.pdf

*6

出所)株式会社アイネット「LOAN RANGER® UC 無担保ローンシステム」

https://www.inet.co.jp/product/fintech/loan.html

*7

出所)独立行政法人 情報処理推進機構「DX白書2023」p.82, p.85, p.122, p.123, p.261

https://www.ipa.go.jp/publish/wp-dx/gmcbt8000000botk-att/000108041.pdf

*8

出所)総務省「地方公共団体におけるASP・SaaS 導入活用ガイドライン」(2010年4月)p.12

https://www.soumu.go.jp/main_content/000061022.pdf

*9

出所)金融庁「金融機関のITガバナンス等に関する調査結果レポート」(2022年6月) p.4, p.11, p.12, p.14

https://www.fsa.go.jp/news/r3/20220630/it02.pdf

*10

出所)経済産業省 metichannel「第8回_デジタルサービス実現の基礎③データ活用とAPI連携」0:56-1:06

https://www.youtube.com/watch?v=ss5QM0kR5gU