ドローンを使ったビジネスの市場規模はこれからも右肩上がりが見込まれています。

その範囲は撮影だけでなく建築物の点検などの土木・建築分野、農薬散布など農業分野と幅広く、荷物の配達という形で物流への応用も実証実験の段階にあります。

ただ、これらはドローンを空に飛ばして運用するサービスです。

一方で、海や河川で活躍する「水中ドローン」にも関心が集まっています。

水中ドローンとはどういうものなのか、その可能性についてご紹介します。

ドローンの活躍分野とビジネス市場

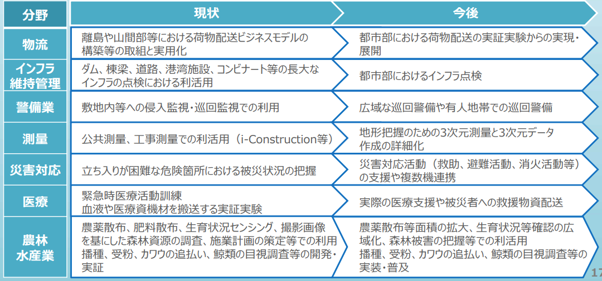

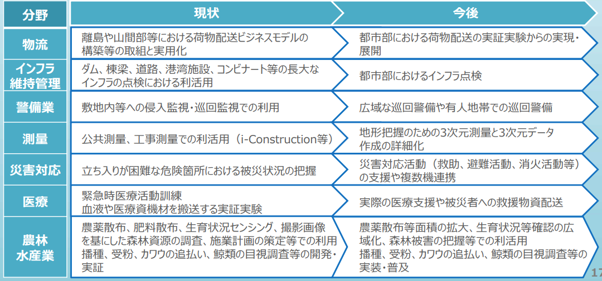

現在、身近なドローンの活用例としてテレビ番組などで見かける空撮がありますが、今、ドローンは撮影だけでなく幅広い産業での活用が期待されています(図1)。

図1 ドローンの分野別利活用

(出所:「ドローン機体ビジネスと同行について」財務省)

https://lfb.mof.go.jp/kantou/keichou/20211112_doron.pdf p17

インフラ点検や農業分野ではすでに実用化が進んでいるほか、物流分野ではおもに海外で、自宅へ荷物を届けるサービスなどが実証実験の段階にあります。

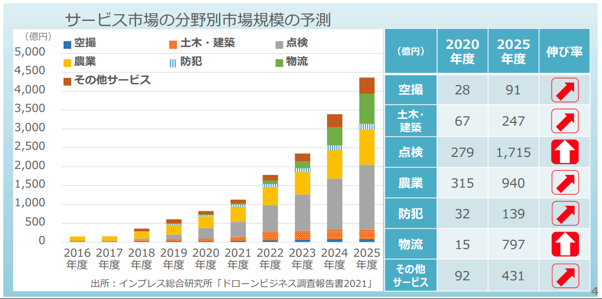

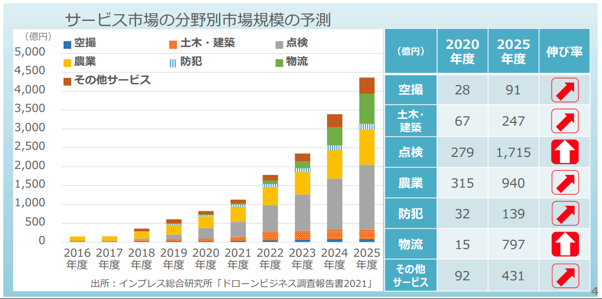

そして、活躍分野が増えることにともない、機体そのものよりもドローンを利用した「サービス」の市場規模が今後大幅に拡大するとの予測もあります。

その内訳は下のようになっています(図2)。

図2 日本国内のドローンサービス市場予測

(出所:「ドローン機体ビジネスと同行について」財務省)

https://lfb.mof.go.jp/kantou/keichou/20211112_doron.pdf p4

「点検」分野の伸びが目立ちます。

確かにインフラなどの点検は、人間が実施するには危険な高所や閉所での作業を伴います。

そして、人間が直接実施するには難しさや危険を伴う場所は、地上だけではありません。

水中で活躍するドローンとは?

無人の遠隔操作で撮影や調査ができると様々な利便性が出てくるのは、海中の施設についても同じ事が言えます。

そして、実際に「水中ドローン」が、「海の産業革命」として注目されつつあるのです。

水中ドローンとは、水の中を潜水できる小型の無人機のことを言います。回転翼を持ち、船の上や陸上から遠隔操作によって機体を操縦することができるもので、これにカメラを搭載すれば海中で様々な撮影も可能になります(図3)。

図3 水中ドローンの一例

(出所:「港湾空港技術研究所資料」港湾空港技術研究所)

https://www.pari.go.jp/search-pdf/%E8%B3%87%E6%96%991380.pdf p6

現在のところは有線での運用がメインですが、水中ドローンもまた、空を飛ぶドローン同様、幅広い利活用の可能性を秘めています。

水中ドローンのおもな用途

水中ドローンに期待されているのは、まず海底や護岸などのインフラ調査です。船体、船底などの点検にも利用できるでしょう。

水質調査への応用も期待されます。

実際、水中ドローンを利用して海洋構造物の劣化点検をしたところ、人による目視調査に比べ作業効率が1.5倍に向上したという事例もあります*1。

潜水作業士に長時間作業を強いたり、人が入るのが難しい場所ではドローンが役立ちます。

海底ケーブルの点検など、水圧に強いドローンの開発も期待されます。

意外な活用法としては、保険に対応するための水中事故の調査というのもあります。

実際、水中ドローンを利用した各種サービスを提供する企業も出てきています。

通信技術との相乗効果でマグロ養殖

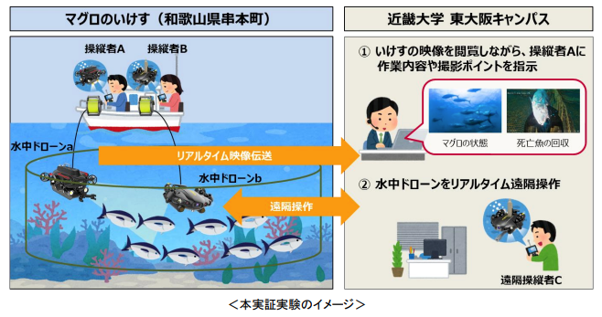

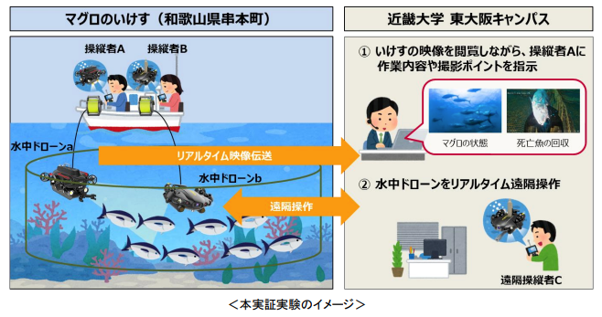

また、「近大マグロ」などで知られる近畿大学は、NTTドコモなどと共同で水中ドローンをクロマグロの養殖に活用する実証実験を行っています。

和歌山県のいけすに投入したドローンからのリアルタイム映像を100km以上離れた大阪府内の近畿大学キャンパスに送信してマグロの様子を観察するほか、近畿大学キャンパスからいけすの中にある水中ドローンを遠隔操作するというものです(図4、5)。

図4、5近畿大学とNTTドコモによる実証実験

(出所:「5G を活用し水中ドローンによる完全養殖クロマグロの状態監視の実証実験を実施」近畿大学・NTTドコモ)

https://www.docomo.ne.jp/binary/pdf/info/news_release/topics_220330_00.pdf

現在の水中ドローンでは計測者や分析者が現場に居合わせる運用がメインですが、5Gの通信技術がスムーズなデータ送受信や遠隔操作を可能にしています。

これによって、多数のメリットが考えられます。

まず、これまではいけすの状態を確認するにはダイバーが水中に潜り、水質やマグロの健康状態の確認や死亡魚の回収をしなければなりませんでした。

ドローンによってこうした人手や負担を軽減できます(図6)。

図6 ドローン操縦者による病死魚の回収

(出所:「5G を活用し水中ドローンによる完全養殖クロマグロの状態監視の実証実験を実施」近畿大学・NTTドコモ)

また、ドローンを遠隔操作できることによって、専門家が現地に出向かなくてもいけすの状態を確認することができます。

網の損傷などいけす自体のメンテナンスに役立てることもできるでしょう。

さらに将来的には、漁業の人手不足問題の解消につながる技術にもなり得ると言える技術なのです。

水中ドローンの市場予測と展望

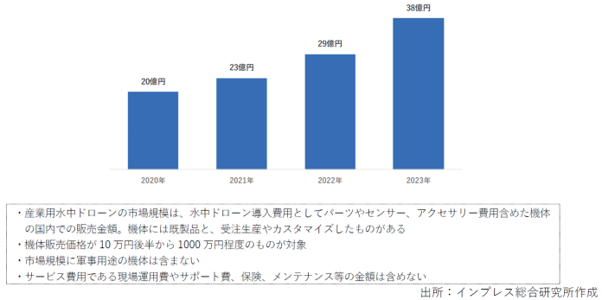

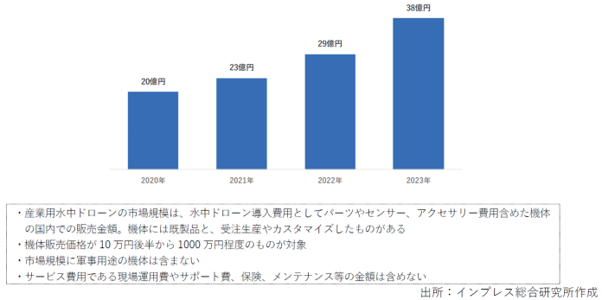

IT分野に詳しいリサーチ企業のインプレス総合研究所によると、産業用水中ドローンの市場は今後拡大が見込まれています(図7)。

図7 産業用水中ドローンの国内市場規模予測

(出所:「2020年度の国内の産業用水中ドローン市場規模は20億円、2023年度は38億円へ成長」インプレス総合研究所)

https://research.impress.co.jp/topics/list/drone/620

上のデータは機体そのものの市場予測ですが、当然その後、空中ドローンと同様にサービスの幅は広がっていくことでしょう。

また、水中ドローンに関しては協会も設立され、認定スクールを設置したという動きもあります*2。

水中ドローンは空中ドローンと同様、まだメリット・デメリットの検証段階にある技術でもありますが、日本が抱えている少子高齢化や第一次産業の人手解消といった問題を解決するという大きな可能性を秘めています。

同時にビジネスとしても、利活用の方法はアイデア次第という大きな可能性を秘めた技術とも言えるでしょう。

*1

「水中ドローンを使用した海洋構造物の点検」国土交通省

https://www.mlit.go.jp/common/001396459.pdf 1枚目

*2

「水中ドローンの可能性」日本水中ドローン協会

https://japan-underwaterdrone.com/